为助力偏远藏区学子厚植爱国情怀,提升普通话应用能力,推动国家通用语言文字在乡村落地生根,2025年8月22日下午,在攀枝花学院驻乡城县青德镇青麦村驻村第一书记潘伍达老师的带领下,攀枝花学院“木棉传语推普小队”深入甘孜藏族自治州乡城县青德镇青麦村,围绕国家通用语言推广与藏区学子成长需求,开展植物科普、红色故事分享、漆扇制作等特色活动,让普通话学习融入趣味实践,在互动中传递知识、涵养情怀。

图为驻村老师潘伍达指导工作。徐欢供图

图为驻村老师潘伍达与带队老师方朝成交流工作。徐欢供图

草木有情,乡音与普通话相遇

活动以贴近藏区生活的“植物‘语’你相遇”环节拉开序幕,将普通话学习与本土自然认知深度绑定。推普小队成员用流畅普通话,系统介绍青麦村常见植物(格桑花、云杉、青稞、杜鹃花等)的名称、生长习性及文化寓意,让村民与孩子在熟悉的事物中自然接收普通话词汇,降低语言学习门槛;“植物识别小游戏”承接知识讲解,孩子们踊跃用刚学会的普通话词汇抢答植物名称与特性,村民也主动用“带乡音的普通话”参与互动。此环节打破“单向听讲”模式,让普通话从被动接收转为主动表达,在趣味中巩固语言记忆。

图为队员讲解植物科普。王律皓供图

图为队员为踊跃回答问题的小朋友奖励奖品。徐欢供图

红色记忆,故事与情怀共振

在基础语言应用训练后,活动转入“红色文化”主题,通过地域化红色故事讲述,让普通话成为传递精神力量、深化民族团结的载体。队员们将三个发生在藏区的革命往事娓娓道来,让听众在熟悉的地域背景中,重温那段军民同心、共赴使命的峥嵘岁月。

图为队员讲解红色故事。王律皓供图

队员围绕藏区与红军的深厚联结展开讲述:首先,讲述藏族小伙桑吉悦希受红军精神感召投身革命,以“天宝”之名扎根藏区服务同胞,展现个人命运与革命事业的紧密交织;其次,回溯红军长征途经甘肃迭部时,陷入粮草困境的红军获当地土司杨积庆冒风险开仓补给,谱写军民生死与共的篇章;最后,分享红军抵达乡城时,严守纪律不扰藏民生活、主动保护宗教器物,以行动尊重当地习俗与信仰的温暖片段。熟悉的地域背景让故事更易引发共鸣,现场满是温情与敬意。故事分享结尾,队员带领现场村民与孩子齐声合唱《爱我中华》。悠扬歌声中,普通话不再是单纯的语言工具,更成为凝聚“民族大家庭”情感的纽带,既在孩童心中播下红色基因,也让村民深化对民族团结的认知。

漆扇绘心,传统与创意共舞

图为当地的小朋友和队员一起制作漆扇。王律皓供图

活动尾声聚焦“非遗+手工”,以漆扇制作为载体,让普通话学习落地为可触摸的成果,实现学习闭环。在队员指导下,村民与孩子共同完成选扇、调漆、上色、成纹等非遗漆扇制作步骤,过程中用普通话交流制作技巧,进一步强化语言沟通。制作完成后,孩子们在扇面上用普通话写下“祖国我爱你”“青麦村最美”等心声,或绘制家乡风景、民族元素图案。每一把漆扇都成为普通话与文化情感的融合载体,让活动记忆以实物形式留存,也让普通话的价值更具象可感。

图为队员为小朋友挑选漆扇制作颜料。徐欢供图

图为小朋友晾晒的漆扇。王律皓供图

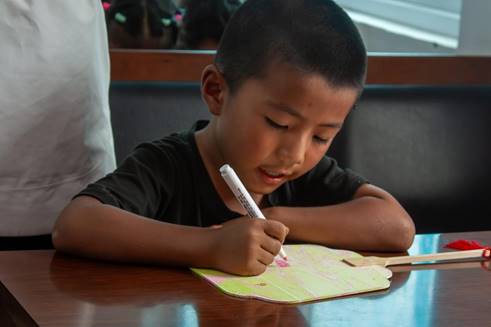

图为小朋友在漆扇上添加图案和文字。徐欢供图

图为驻村老师潘伍达与大家一起制作漆扇。王律皓供图

在青麦村,“木棉传语”推普小队通过一场场生动活动,实实在在地帮村民和孩子们提高了普通话水平。活动中,大家一起认识家乡植物,听红色故事,动手制作漆扇。这些有趣的内容,让大家更了解家乡,也更热爱祖国。

活动结束时,现场充满欢声笑语。正如小队实践初衷,普通话不再是书本上的抽象知识,而是成为村民间交流的“好帮手”、情感联结的“连心桥”。未来,“木棉传语推普小队”将持续以贴近乡村需求的形式,把国家通用语言文字的种子播撒在藏区土地,让语言畅通促进心灵相通,为铸牢中华民族共同体意识注入青春力量。

图为参与活动人员集体合照。徐欢供图